Schwarz-weiße Wanne: handwerkliche Fehler vermeiden!

Grundlagen

Schwarze oder weiße Wanne als Kellerabdichtung? Das ist mehr als eine Glaubensfrage. Schwarze Wannen werden tatsächlich nur selten gebaut, da die Sohlenabdichtung sehr aufwendig ist. Also wird die Sohle aus WU- Beton erstellt und die Wände mit Bahnen abgedichtet. Für diese Kombinationsausführung ist in DIN 18533 der Übergang der Wandabdichtung auf die Sohle aufgenommen, die WU Konstruktionen ist nicht genormt. Für diese Ausführungsart liegen zahlreiche, immer wieder gleichartig Ausführungsskizzen vor, als Beiblätter in Normen, Merkblättern und unzähligen Veröffentlichungen:

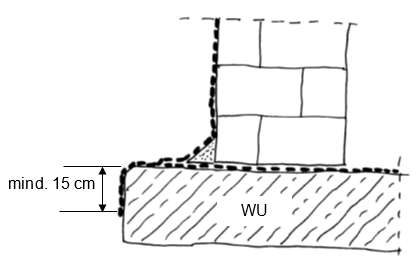

Die wichtigen Ausführungsdetails sind:

- Hohlkehle und Fase am Sohlenüberstand ausführen, damit die Bahn nicht geknickt wird

- Bahn stirnseitig mindestens 15 cm herunter führen, um eine sichere Verklebung zu gewährleisten.

Diese 15 cm breite stirnseitige Verklebung ist damit der eigentliche Abdichtungsabschluss in der Tiefe der Kellersohle: Hier ist das Hinterlaufen der Abdichtungslagen zu gewährleisten. Die Verklebung sollte daher die Qualität der Bahnenfügung untereinander aufweisen: Das Herausquellen der Schweißnaht ist die optische Kontrolle.

Lernen aus Schadensfällen

Eine kritische Analyse dieser Ausführungsart, die durchaus als allgemein anerkannten Regeln der Technik anzusehen ist, ergibt sich bei der näheren Auseinandersetzung mit dem folgenden Schadensfall:

- Einfamilienhaus mit WU- Sohle und Bitumenbahnenabdichtung, Lastfall aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195/6

- Wassereinbruch im Bereich der Kellersohle, ca. 4 Jahre nach Bezug

- Bauausführung nach Bild 2 (dies wurde im Zuge des Schadensfalls vorgelegt)

- Bild 3 zeigt die Ursache der Durchfeuchtung: Die stirnseitige Verklebung der Bahnen hatte sich gelöst, Wasser konnte entlang des Sporns auf der WU-Sohle in den Keller eindringen.

Was ist falsch gelaufen? Diese Ausführungsart ist überall als aaRdT beschrieben, vielleicht sogar in der Mehrzahl schadenfrei?

(Schweiß)Bahnen dichten über die Verklebung an den Rändern ab. Die Ausführung der Nähte und die Verklebung auf dem Untergrund sind daher von entscheidender Bedeutung für das mangelfreie Funktionieren dieser Ausführungsart. Der o.a. Schadensfall zeigt aber das Dilemma, das der Planer dem Handwerker aufbürdet: In dem engen und dunklen Arbeitsraum in 3 m Tiefe am Fundamentfuß sind alleine die 15 cm Bahnenverklebung auf der Stirnseite des Sohlensporns dafür verantwortlich, dass der Keller trocken ist. Bleibt diese handwerkliche Ausführung tatsächlich fehlerfrei, haben alle Glück, insbesondere die Bauüberwachung, denn kontrollierbar ist diese Verklebung nicht: Am Bahnenrand muss die Schweißraupe austreten – in halber Sohlenhöhe! Eine sichere Verklebung dieser wichtigen 15 cm, auf die Sohlenstirnseite geführt, ist handwerklich schlicht nicht möglich und von Seiten der Bauüberwachung nicht leistbar. Da mögen noch so viele gute Hinweise in der Norm „der Untergrund ist mechanisch abtragend so vorzubereiten, dass er frei von Verunreinigungen … ist“[1] aufgenommen sein. Eine ausreichend zuverlässige Abdichtung liegt hier jedenfalls nicht vor, eine etwa erforderliche Sanierung kann nur von außen erfolgen!

Rückgriff auf Ausführungsart beim Dach

Werden Dach- oder Terrassenabdichtungen an Aufkantungen hoch geführt, müssen sie mit einer Kappleiste gegen Hinterlaufen (von Niederschlag) und Ablösen durch Hitze gesichert werden. Das ist eine allgemein bekannte Forderung aus den Dachabdichtungsvorschriften, die selbstredend umgesetzt wird, da jedem klar ist, dass dies eine entscheidende Schwachstelle der Dachabdichtung gegen Hinterlaufen ist. Steht jedoch die gesamte Abdichtungskonstruktion im Wasser (es handelt sich nur um die auf den Kopf gestellte gleiche Konstruktionsart), gilt diese eherne Regel nicht? An der Fundamentsohle liegt ohne jeden Zweifel eine deutlich höhere Wasserbeanspruchung vor. Auch bei nur kapillar anstehendem Wasser (Lastfall Bodenfeuchtigkeit) zieht sich Wasser zwischen Bahn und WU- Sohle ins Gebäudeinnere. Auch handelt es sich hier um eine nicht revisionierbare Stelle! Es spielt also keine Rolle, ob es sich um den Lastfall „Bodenfeuchtigkeit oder „Stauwasser“ handelt – die bauliche Abweichung zum Dachdetail ist nicht erklärbar.

Die -ebenfalls unglückliche Lage der Horizontalsperre, Bild 1- führt dazu, dass die Feuchtigkeit widerstandslos durch die Außenwand in das Gebäude geführt wird. Hier wäre es besser, die Mauersperrbahn auf die erste Steinlage zu positionieren, dann liegt jedenfalls eine wirksame Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit (durch Nutzer-Havarie im Keller) vor.

Warum so kompliziert bauen?

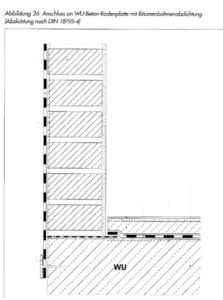

Bei kritischer Betrachtung der Abdichtungsführung (Bild 1 und in der Folge Bild 3) auf den Sohlensporn und schließlich auf die Stirnseite der Sohle drängen sich Vereinfachungen auf: Wieso steht die Sohle über? Statische Zwangsgründe gibt es nicht – bei WU- Wannen gibt es keinen Sohlenüberstand. Ist es nur handwerkliche Bequemlichkeit des Rohbaus zu Lasten der Abdichtungstechnik? In der Schweiz z.B. ist diese Konstruktionsart unbekannt: Sohle und Wand schließen in gleicher Flucht ab, dann kann die Bahn handwerklich einfach und sicher aufgebracht werden.

Auch weist DIN 18533/1 einleitend darauf hin, dass „Vor- und Rücksprünge der abzudichtenden Flächen auf die unbedingt notwendige Anzahl zu beschränken“ sind. Das Vermeiden von Hohlkehlen, aufwändiges Fasen des Betons und Biegen der steifen Bitumenbahn entfallen.

Bitumenbahnen unbedingt mechanisch sichern!

Zuverlässigkeit in der Bauausführung bedeutet sichere handwerkliche Ausführbarkeit und problemlose Überprüfbarkeit für die Bauüberwachung. Da beides im Fall Bild 1 schwierig ist, sollte die Konstruktionsart vereinfacht und die Sicherheit erhöht werden:

- weg mit dem Sporn

- mechanische Sicherung der Bahn – für jeden Lastfall.

Das ABC der Bitumenbahnen[2] zeigt dies auf:

Ausführbar konstruieren!

Schäden lassen sich nur vermeiden, wenn Mängel bereits bei der Ausführung erkannt werden können. Es ist eine Planungsaufgabe, die Handwerkerleistung leicht ausführbar zu konstruieren. Ebenso muss die Bauüberwachung in der Lage sein, augenscheinlich zu erkennen, dass/ ob Mängel vorliegen. Gerade bei der Kellerabdichtung kann sich die Bauüberwachung nicht durch Verweis auf handwerkliche Selbstverständlichkeiten der Mithaftung entziehen. Planen und Bauen wir doch so, dass Mängel mit großen Schäden auch baupraktisch vermieden werden können!

Zusätzliche Unterlagen

Hier finden Sie vertiefende Informationen veröffentlicht als Fachbeitrag oder in Form eines Merkblattes des Fachverbandes

Die wichtigen Ausführungsdetails sind:

- Hohlkehle und Fase am Sohlenüberstand ausführen, damit die Bahn nicht geknickt wird

- Bahn stirnseitig mindestens 15 cm herunter führen, um eine sichere Verklebung zu gewährleisten.

Diese 15 cm breite stirnseitige Verklebung ist damit der eigentliche Abdichtungsabschluss in der Tiefe der Kellersohle: Hier ist das Hinterlaufen der Abdichtungslagen zu gewährleisten. Die Verklebung sollte daher die Qualität der Bahnenfügung untereinander aufweisen: Das Herausquellen der Schweißnaht ist die optische Kontrolle.

Lernen aus Schadensfällen

Eine kritische Analyse dieser Ausführungsart, die durchaus als allgemein anerkannten Regeln der Technik anzusehen ist, ergibt sich bei der näheren Auseinandersetzung mit dem folgenden Schadensfall:

- Einfamilienhaus mit WU- Sohle und Bitumenbahnenabdichtung, Lastfall aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195/6

- Wassereinbruch im Bereich der Kellersohle, ca. 4 Jahre nach Bezug

- Bauausführung nach Bild 2 (dies wurde im Zuge des Schadensfalls vorgelegt)

- Bild 3 zeigt die Ursache der Durchfeuchtung: Die stirnseitige Verklebung der Bahnen hatte sich gelöst, Wasser konnte entlang des Sporns auf der WU-Sohle in den Keller eindringen.

Was ist falsch gelaufen? Diese Ausführungsart ist überall als aaRdT beschrieben, vielleicht sogar in der Mehrzahl schadenfrei?

(Schweiß)Bahnen dichten über die Verklebung an den Rändern ab. Die Ausführung der Nähte und die Verklebung auf dem Untergrund sind daher von entscheidender Bedeutung für das mangelfreie Funktionieren dieser Ausführungsart. Der o.a. Schadensfall zeigt aber das Dilemma, das der Planer dem Handwerker aufbürdet: In dem engen und dunklen Arbeitsraum in 3 m Tiefe am Fundamentfuß sind alleine die 15 cm Bahnenverklebung auf der Stirnseite des Sohlensporns dafür verantwortlich, dass der Keller trocken ist. Bleibt diese handwerkliche Ausführung tatsächlich fehlerfrei, haben alle Glück, insbesondere die Bauüberwachung, denn kontrollierbar ist diese Verklebung nicht: Am Bahnenrand muss die Schweißraupe austreten – in halber Sohlenhöhe! Eine sichere Verklebung dieser wichtigen 15 cm, auf die Sohlenstirnseite geführt, ist handwerklich schlicht nicht möglich und von Seiten der Bauüberwachung nicht leistbar. Da mögen noch so viele gute Hinweise in der Norm „der Untergrund ist mechanisch abtragend so vorzubereiten, dass er frei von Verunreinigungen … ist“[1] aufgenommen sein. Eine ausreichend zuverlässige Abdichtung liegt hier jedenfalls nicht vor, eine etwa erforderliche Sanierung kann nur von außen erfolgen!

Rückgriff auf Ausführungsart beim Dach

Werden Dach- oder Terrassenabdichtungen an Aufkantungen hoch geführt, müssen sie mit einer Kappleiste gegen Hinterlaufen (von Niederschlag) und Ablösen durch Hitze gesichert werden. Das ist eine allgemein bekannte Forderung aus den Dachabdichtungsvorschriften, die selbstredend umgesetzt wird, da jedem klar ist, dass dies eine entscheidende Schwachstelle der Dachabdichtung gegen Hinterlaufen ist. Steht jedoch die gesamte Abdichtungskonstruktion im Wasser (es handelt sich nur um die auf den Kopf gestellte gleiche Konstruktionsart), gilt diese eherne Regel nicht? An der Fundamentsohle liegt ohne jeden Zweifel eine deutlich höhere Wasserbeanspruchung vor. Auch bei nur kapillar anstehendem Wasser (Lastfall Bodenfeuchtigkeit) zieht sich Wasser zwischen Bahn und WU- Sohle ins Gebäudeinnere. Auch handelt es sich hier um eine nicht revisionierbare Stelle! Es spielt also keine Rolle, ob es sich um den Lastfall „Bodenfeuchtigkeit oder „Stauwasser“ handelt – die bauliche Abweichung zum Dachdetail ist nicht erklärbar.

Die -ebenfalls unglückliche Lage der Horizontalsperre, Bild 1- führt dazu, dass die Feuchtigkeit widerstandslos durch die Außenwand in das Gebäude geführt wird. Hier wäre es besser, die Mauersperrbahn auf die erste Steinlage zu positionieren, dann liegt jedenfalls eine wirksame Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit (durch Nutzer-Havarie im Keller) vor.

Warum so kompliziert bauen?

Bei kritischer Betrachtung der Abdichtungsführung (Bild 1 und in der Folge Bild 3) auf den Sohlensporn und schließlich auf die Stirnseite der Sohle drängen sich Vereinfachungen auf: Wieso steht die Sohle über? Statische Zwangsgründe gibt es nicht – bei WU- Wannen gibt es keinen Sohlenüberstand. Ist es nur handwerkliche Bequemlichkeit des Rohbaus zu Lasten der Abdichtungstechnik? In der Schweiz z.B. ist diese Konstruktionsart unbekannt: Sohle und Wand schließen in gleicher Flucht ab, dann kann die Bahn handwerklich einfach und sicher aufgebracht werden.

Auch weist DIN 18533/1 einleitend darauf hin, dass „Vor- und Rücksprünge der abzudichtenden Flächen auf die unbedingt notwendige Anzahl zu beschränken“ sind. Das Vermeiden von Hohlkehlen, aufwändiges Fasen des Betons und Biegen der steifen Bitumenbahn entfallen.

Bitumenbahnen unbedingt mechanisch sichern!

Zuverlässigkeit in der Bauausführung bedeutet sichere handwerkliche Ausführbarkeit und problemlose Überprüfbarkeit für die Bauüberwachung. Da beides im Fall Bild 1 schwierig ist, sollte die Konstruktionsart vereinfacht und die Sicherheit erhöht werden:

- weg mit dem Sporn

- mechanische Sicherung der Bahn – für jeden Lastfall.

Das ABC der Bitumenbahnen[2] zeigt dies auf:

Ausführbar konstruieren!

Schäden lassen sich nur vermeiden, wenn Mängel bereits bei der Ausführung erkannt werden können. Es ist eine Planungsaufgabe, die Handwerkerleistung leicht ausführbar zu konstruieren. Ebenso muss die Bauüberwachung in der Lage sein, augenscheinlich zu erkennen, dass/ ob Mängel vorliegen. Gerade bei der Kellerabdichtung kann sich die Bauüberwachung nicht durch Verweis auf handwerkliche Selbstverständlichkeiten der Mithaftung entziehen. Planen und Bauen wir doch so, dass Mängel mit großen Schäden auch baupraktisch vermieden werden können!

Zusätzliche Unterlagen

Hier finden Sie vertiefende Informationen veröffentlicht als Fachbeitrag oder in Form eines Merkblattes des Fachverbandes